Société d’ Histoire de Revel Saint-Ferréol PARU DANS LES CAHIERS DE L’ HISTOIRE N° 22 - 2020 |

Aymès Paul : « Revel : Souvenirs d’hier et d’avant-hier » |

Escoussières, Bulletin des Amis de la Bibliothèque Municipale de Revel, 1999, numéro spécial, 30 pages, Reproduction de documents brochés. Souvenirs, évocation de Revel des débuts du XXème siècle, par le fondateur de la Bibliothèque Municipale.

Ceci n’est qu’une faible partie d’un document ; malgré des recherches, je n’ai pu retrouver le texte dans son intégralité.

Une charcuterie et une boucherie ont subsisté jusqu’à ces dernières années. La boucherie, le samedi se transportait à 50 mètres de là pour vendre la viande sous la halle, comme je vous l’ai déjà dit. Il faut penser que la recette devait en être meilleure et compenser le tracas du déménagement.

Il y avait aussi un hôtel dit des « 3 pigeons » dont le propriétaire était un homme Giorgio, ancien acrobate de cirque ambulant qui avait eu un accident en représentation lors de son passage à Revel et qui était resté pour se soigner. Il n’en est plus reparti. Il est mort depuis longtemps, mais on peut encore voir l’entrée de l’hôtel, telle que je l’ai connu étant gosse.

Ensuite un café puis un bureau de tabac à l’endroit où se trouve aujourd’hui la droguerie Costes. Venait après la maison d’habitation de monsieur Fines, propriétaire de la brasserie du même nom.

C’est le magasin Brunel, tailleur, qui y est actuellement installé ; à l’angle était une mercerie tenue par madame Maurel, une vieille dame que beaucoup de petites filles ont fait enrager.

La galerie du couchant était la plus célèbre et la plus fréquentée car il y avait davantage de magasins et elle était mieux éclairée que les trois autres.

À l’angle de la rue Saint-Antoine que les Revélois de l’époque appelaient rue de la Lune, à cause de l’hôtel du même nom et qui aujourd’hui est la rue Marius Audouy du nom de l’ancien maire déporté en 39/45 et mort en camp de concentration, se trouvait une épicerie, l’étoile du Midi. Aujourd’hui c’est un magasin de chaussures. Ensuite la maison des Auriol, patronyme très populaire à cette époque dans Revel et dont un membre de la famille était député. Ma grand-mère maternelle avait donné le sein à son père. Quoique sans proche parenté, ma grand-mère était aussi une Auriol.

À cette époque la galerie du couchant était la plus belle, la plus fréquentée, la mieux éclairée.

Elle abritait deux bazars avec leurs grandes vitrines brillamment garnies et illuminées, une grande épicerie, un bureau de tabac, un café et à l’angle de la rue de Vauré un bijoutier.

Que de rêves, que de désirs les vitrines des deux bazars n’ont-elles pas fait naître chez les gosses à l’époque des fêtes de fin d’année ! Les jouets étaient rares et il fallait attendre un an avant de voir réapparaître ces expositions enchantées.

Combien d’heures ai-je passé le nez collé à la glace des vitrines en explorant les possibilités d’achat de mes parents. Les locomotives avaient ma préférence, mais le père Noël n’était pas toujours de mon avis. Voilà pour les galeries et la place centrale.

Les rues de Revel, les principales, partaient de la place et rejoignaient le tour de ville. À l’angle Nord-ouest commençaient les rues Victor Hugo et de Vauré, très commerçantes. Toutes les boutiques ont changé d’activité, mais l’aspect est resté jusqu’à ce jour à peu près identique.

À l’angle Nord-est, la rue du Taur et la rue de Sorèze n’ont guère changé, sauf que la Mairie est venue remplacer l’ancien collège entre la rue Jean Moulin (ex rue de Sorèze) et la rue Georges Sabo (ex rue Roquefort).

À l’angle Sud-est, la rue Notre-Dame (rue de l’Église) et la rue Georges Sabo ont gardé le même décor.

À l’angle Sud-ouest, débutaient la rue Saint-Antoine, appelée aussi et surtout rue de la Lune à cause de l’hôtel du même nom et la rue de Dreuilhe qui était la plus importante et qui arrivait jusqu’à la Patte d’Oie (le rond-point des Revélois).

Trois rues traversaient Revel d’Est en Ouest : la rue du Temple au nord de la place, et les rues de l’Étoile et du Four, des Écuries et des Sœurs côté Sud.

Une seule rue était sans accès au tour de ville, la rue du Cap Martel, où j’ai habité pendant 15 ans.

Puis, toujours à l’intérieur du tour de ville, on trouvait les Escoussières, le jardin des Sœurs, la Place de la Mission, le Patty et de vastes espaces où se tenaient les marchés aux bestiaux et de la volaille. La Poste a été construite sur l’emplacement du marché de la volaille.

Le tour de ville était bordé de magnifiques platanes ainsi d’ailleurs que tous les espaces libres d’habitations.

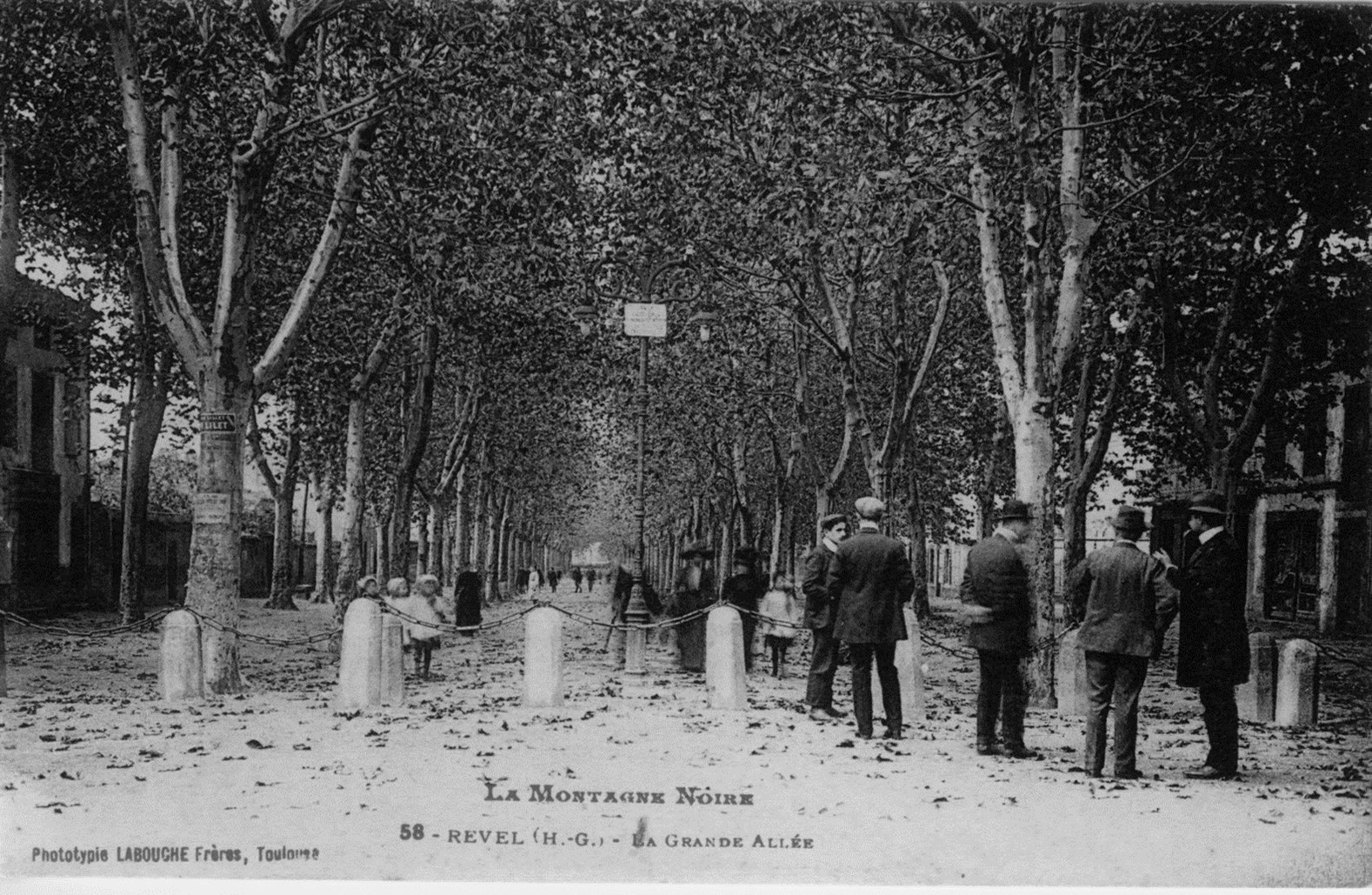

En dehors du tour de ville, les routes ou chemins n’offraient que très peu d’habitations. La route de Castres arrivait à peine à l’abattoir, la route de Sorèze était presque déserte avant le moulin du Roi, la route de Saint-Ferréol donnait accès aux Revélois jusqu’à l’avenue du cimetière. L’avenue de Vaudreuille était habitée jusqu’au Padouvenc Notre-Dame, la route de Castelnaudary jusqu’à l’avenue du Coude, la route de Toulouse (par Caraman) jusqu’à la barrière du chemin de fer. La grande Allée était plantée de platanes et bordée de maisons huppées. La gendarmerie était située à peu près au milieu. Cette allée, très belle, était fréquentée par tous les Revélois. Elle donnait accès à la gare et puis, étant très ombragée les promeneurs venaient nombreux surtout le dimanche. Presque en face de la gendarmerie le Music-Hall (ex Music Ciné) attirait aussi beaucoup la jeunesse : bals, cinéma, théâtre.

L’École libre des garçons que je fréquentais donnait un cachet particulier à cette allée car, pendant les récréations, une centaine de gosses, courant et piaillant, animaient joyeusement ce coin privilégié.

L’avenue de la Gare et la rue de Fuziès, parallèles à la grande Allée, aboutissaient à la Gare. Ateliers et maisons d’habitations bordaient ces voies.

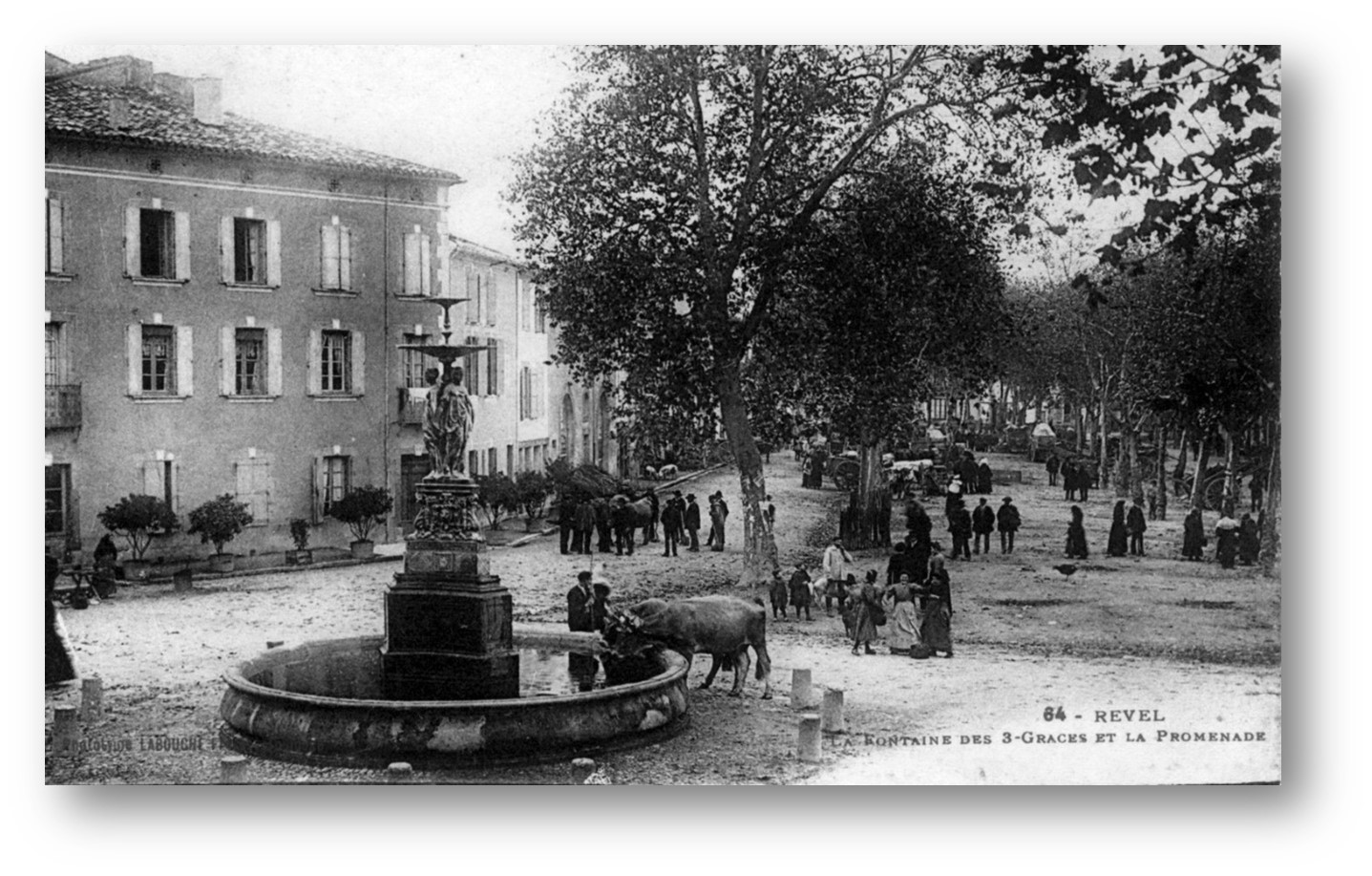

Aujourd’hui les constructions nouvelles ont agrandi le périmètre de Revel à ne pas s’y reconnaître. Beaucoup de choses ont changé. La fontaine des Trois Grâces située en bout de la rue Victor Hugo a été enlevée. On ne sait pas pourquoi. Les arbres de la Place de la Mission ont été abattus et on a construit un hangar hideux à seule fin de faire quelque chose. Tous les platanes des avenues, tour de ville, esplanades, Place Centrale ont été enlevés.

Quand, vers 1910, on regardait Revel de Saint-Ferréol on apercevait à peine l’église et l’hospice Roquefort émerger d’une nappe de verdure. Aujourd’hui, plus d’ombres, plus de fraîcheur, on s’y fait.

À cette époque l’eau coulait dans tous les ruisseaux de chaque côté de la rue. En été cela donnait une impression de gaieté et de propreté. Mais, hélas, souvent les riverains confiaient aux ruisseaux des malpropretés qui heureusement disparaissaient dans le courant de la matinée.

Les étrangers trouvaient que l’eau courante dans les rues donnait un cachet particulier à Revel.

Je n’ai pas besoin de vous décrire le Revel d’aujourd’hui, vous le voyez sans qu’on vous l’explique.

Mais les Revélois de cette époque étaient socialement bien différents de ceux d’aujourd’hui. Il y avait à Revel un peu plus de 5.000 habitants, rivalisant à peu de choses près avec Saint-Gaudens, devançant Muret et Villefranche qui étaient pourtant des sous-préfectures.

La population Revéloise pouvait se répartir en trois classes : les riches, tous gros propriétaires de terres, les commerçants et les pauvres qui eux-mêmes se divisaient en deux catégories, les ouvriers qui vivaient chichement de leur travail et les sans ressources car la sécurité sociale et les retraites n’existaient pas.

C’est la grande Allée appelée Promenades par tous les Revélois, et non l’avenue de la Gare. Tout au fond, la voie ferrée et à 100 mètres sur la droite se trouve la gare de Revel-Sorèze.

La fontaine des Trois Grâces, tout au fond à droite début de la grande Allée. Cette photo nous montre l’emplacement du marché aux porcs et non la promenade.

La vie quotidienne des Revélois

Pendant de longues années le rythme des activités de la population revéloise ne changea guère. Chaque catégorie sociale pouvait prévoir ce qui se passerait dans l’avenir. Chaque jour était, à peu de choses près, la répétition de la veille mais avant de vous dire comment se passait la journée d’un Revélois nous allons voir comment était répartie la population de notre petite ville.

En haut de l’échelle sociale il y avait bien sûr les riches, généralement propriétaires de plusieurs métairies et qui vivaient largement de leurs récoltes. Quelques industries : en premier lieu la Distillerie Get que l’on appelait familièrement « la Fabrique » et dont les propriétaires étaient les descendants des frères Get. Beaucoup de Revélois ont travaillé leur vie durant, parmi les parfums de la menthe servant à fabriquer le Pippermint de renommée mondiale.

Venait ensuite l’industrie du meuble qui employait une grande partie des ouvriers revélois.

Cinq tanneries donnaient du travail à plusieurs dizaines de revélois qui étaient moins bien parfumés que leurs collègues du Pippermint. En passant, je vous dirai que les cuirs préparés à Revel avaient une très bonne côte sur le marché national des cuirs et peaux.

Toujours dans le secteur industriel, il y avait les minoteries des Viennes, une à Montcausson près de Dreuilhe, l’autre sur la route de Durfort sur le Sor.

Et puis il y avait le bâtiment servi par quelques entrepreneurs dont le plus important qui existe encore était Crespy.

Le bâtiment occupait un nombre assez élevé de maçons et de manœuvres. C’étaient, avec le bois, les deux branches les plus importantes de l’activité proprement revéloise. Il y avait également deux fabriques de fauteuils rustiques.

Enfin venait le commerce, très important, car Revel était le centre d’une région agricole prospère qui venait approvisionner les divers magasins du chef-lieu surtout le samedi, jour du marché.

En bas de la hiérarchie venaient les ouvriers, tous corps d’états, qui formaient la majorité de la population.

Comment vivait tout ce monde ?

Commençons par l’élément le plus actif de la cité.

Pour les ouvriers le travail commençait tôt le matin, 6h ou 6h30 et jusqu’à midi.

L’après-midi on recommençait à 1h30 jusqu’à 18 heures, cela faisait 10 bonnes heures de travail par jour. Les maçons étaient assez mal lotis car en hiver les journées étaient courtes et, lorsqu’il faisait mauvais temps, ils restaient chez eux sans salaire ce qui n’était pas drôle. Ceux qui travaillaient en usine étaient plus favorisés. Le salaire des uns et des autres n’était pas très élevé, 3F50 en général mais les ouvriers ébénistes gagnaient un peu plus et de toute façon les économies étaient minces.

La majeure partie des ouvriers se retrouvaient à l’heure de l’apéritif pour oublier les longues heures de la journée et se détendre un peu, car il ne faut pas perdre de vue que les distractions étaient rares à cette époque-là.

Le samedi était le jour béni de la semaine car c’était le jour de la paye et chaque ménagère attendait impatiemment le moment de renouveler le contenu du porte-monnaie qui souvent ne contenait plus rien du tout. Enfin, vaille que vaille, on arrivait à vivre mais pratiquement sans espoir d’améliorer en quoi que ce soit une condition sans issue.